この絵のテーマは、私が生まれた地域の資源の循環とエネルギーの話です。

私の生まれた場所は、福島県田村市という場所です。

3.11震災当時、私は「都会と田舎の意識の分断」を大きく感じていましたが、長い時間を経た現在、「田舎と都会の関係性」を見直すきっかけがありました。

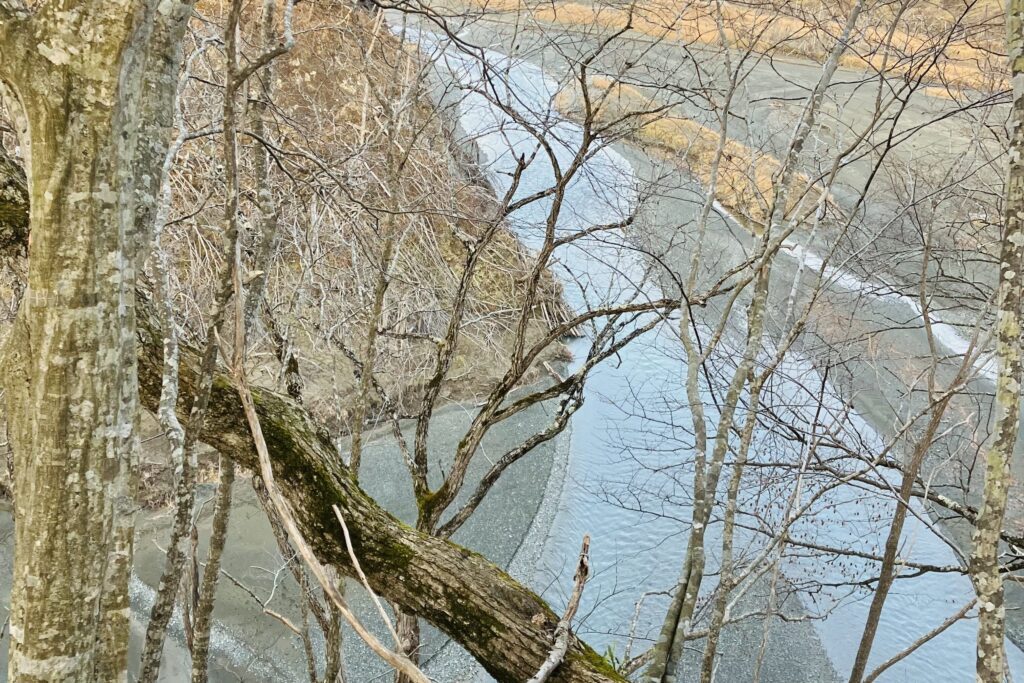

故郷の山で石灰石を採掘し販売する業者にお会いする機会があった際に、はじめていつも見る山から削る石灰石が、全国の食品やガラス·プラスチックにまで入っている事を初めて知り、地元の鉱山資源は形を変えてみんなの生活を支えている事に驚き、嬉しく思いました。

都会の人が田舎から持ちだした資源や工場誘致の対価が、田舎に住む私の生活に還元されている大きな流れを感じ、地球資源と人の営みは密接に繋がっていて、自分自身の身近な生活に大きく関わっている事を知りました。

そしてその故郷の山には、地域の人が生きて来た歴史やアイデンティティが詰まっていて、人の営みの象徴でもあります。ここの山には蝦夷の鬼伝説があり、まだ日本ではなかったこの地を馬に乗った征夷大将軍が制圧した伝説が残っています。

同時に江戸時代の田村市は馬の産地でもあり、馬を奉納する絵馬が文化財で残っています。来訪や時代と共に私の故郷は変わり続けてきました。

私は3.11の震災当時、そんな自分のアイデンティティが詰まった故郷の土地が脅かされる体験と当時住んでいた関東と故郷の意識の差を強く感じ、被害者意識を大きく持っていましたが、コロナ禍では都会からの来訪を極端に拒絶する風潮を目の当たりにして「都会と田舎の分断」は簡単に起こった事を目の当たりにしました。

他者に寄り添った行動を起こす難しさを改めて知りましたが、様々な視点の人を知る事により変わる事もあると思います。この絵の制作にあたり、故郷を起点とした人間の営みや地域資源を通して、大きなエネルギーの中で生きる「都会と田舎の繋がり」を人々を通して学びました。

インタビューした人は3人です。

Aさんは、10代で集団就職で故郷から離れ関東に移住しました。

現在も関東住まいで、故郷には憧れをずっと持ち続けています。

Bさんは、大学は関東に進学しました。その後は、東京と故郷の2拠点生活で、それぞれの場所で活動しています。

Cさんは、生まれも育ちも故郷に居続けました。

3.11の際には原発事故による避難も経験しましたが、故郷に帰り変わり続ける田村市を見つめている人。

同じ故郷を持ちながら状況や立場が違う視点の人の話を集める事で改めて客観的に震災を振り返り、あれから人々がどの様に変化し生きてきたかを知りながら素材を収集しました。

3人のお話を聞きき素材を集めて感じたのは、私が生まれた故郷の地域資源や人が、この世をつくる一部である事を誇りに思いました。そして生まれてきてありがとう、という讃美の絵です。

インタビュー

以下、インタビュー内容

①3.11震災当時の話

②現在の暮らし

③集めた素材

Aさん

①神奈川県川崎市で仕事をしていた。街道が歪んだのが見えた。

仕事の復旧に1時間程かかり、その後ニュースで東北の被災状況を知る。そこから、福島の親戚に電話をしたが通じない、川崎の家に電話しても通じない。その後、家に帰り自分の家族の無事を確認した。

次の日街中の公衆電話を発見し、福島の親族にかけた。無事安否確認ができた。

今すぐにでも福島に帰りたかったが「落ち着くまでは川崎にいなさい」と姉に言われ、機会を窺っていた。やっと様子を見に帰れたのはその夏に家族で東北道を通り11時間かけて福島へ向かった。道路がものすごく混んでいた。道路が普及していない事もあるが、それだけ人の往来がこの道にはある。関東と東北の関わりがある人は実は多い。自分自身も15歳から集団就職によって川崎に暮らしていたが、同じ福島・東北や各地方から川崎の工場に勤める為に移住し暮らしてきた。故郷を離れて40年近くなるが、今でも生まれた場所に帰りたいと思うし、子供の頃に食べたお米の味や空気は忘れる事はない。たまに帰る度に、故郷が変わっていく姿が切なく、変わってほしくないと望んでいる。

②川崎のマンションに住んでいる。自分で作ったミニバスケットチームに今でも力を注いでいる。この地域での繋がりはそのミニバスチームの人達だ。川崎の暮らしでは「情」を大事にしている。「物」は人を醜くする。”何かを要求するならば何をしてくれるのか?”という世界を生きてきた。

今でも、たまに故郷に帰る理由は、15歳までいた故郷を思い出しにきている。

③バスケットボール、実家の土(黒)

Bさん

①東京から福島に帰る途中、新幹線の中で被災した。上野駅でトンネルの中だった。隣のおじ様と話をしながら気を紛らわせていた。おじ様は気仙沼に帰るところだった。気仙沼の被災状況を見聞きすると、そのおじ様をいつも思い出す。上野駅から歩いて東京の家まで3,4時間くらいかけて帰った。大混乱の中福島には帰れず、福島にいた母にも「帰ってくるな」と言われ中々帰れない中、不甲斐ないやり場のない想いを抱えた『なぜ福島に私はいないのか?』。社会人になって初めて勤めてた福島の先輩にその想いを電話で伝えた。「今はそれでいい。ただもしも同じ様な状況がまた起きた時は、動けるあなたになれる様に今から努力しなさい」という言葉をいただいた。現在、地元の活動を頑張る原動力のきっかけの一つの言葉になっている。

②現在暮らす東京には若い女性が多く、生き生きとキラキラとしているのが印象的だ。自分自身も上京したては「大人の女性の憧れ」から赤いペディキュアを欠かさなかった。キラキラした女性の象徴だった。

しかし東京では「なぜここで生きてるのだろう?」と思う時があり、「どこで生きるのか?」を常々考える。自分にとっては最後まで責任を負って生きていく場所が地元だった。存在意義や地元に恩返しをする使命感を感じている為、田村市にも拠点を構えている。また田舎では都会のキラキラはないが、人の手が入った花壇や野生の花が常に目にとまり、儚さと力強さと兼ね備える姿が田舎の生き方に通じていると感じる。

③赤いマニキュア、故郷の花。

Cさん

①地元の田村市都路町の森林組合に勤めていた。当日も、地元の山で仕事をしていたが、作業を中断しそれぞれ帰宅した。ちょうど還暦の年で、次の日には還暦会を地元の同級生と海沿いの街で行う予定だった。時期がずれていたら、より大変になっていたと思う。次の日には行政の要請で自宅から避難する事になり「これは大変な事が起きた」と悟った。最初は奥さんの実家へ、後には仮設住宅に移動した。震災から2、3年かかり家に戻れたが、奥さんの務め先や暮らしの関係から、同じ市内の別場所に移動した。

当時は、震災絡みの補償の話が身近で飛び交っていた。私の家は30キロ、地域によっては20キロ。同じ地元でも補償金額が違い、身近なところで溝ができ醜い人間の欲が飛び交う。それを自分は冷静に見ていた。「人間とは、こんなものなのかな?惨めだな」と、見たくない部分を見たと感じた。だからこそ自分は、自分が持っている物は他者に惜しみなくあげる様に心がけ、人を信用する事をやめず、前向きに生きる事を今も心掛けようと決めて生きている。

色々あったけど震災後初めて開催した最近の同級会では、会えば学生時代に戻れる良い関係性のままだ。

どんな過去があってもいつ会っても何があっても変わらない地元の同級生の良さや繋がりを感じている。

②「朝目覚めた、空気の旨さ。今住んでいるところでは感じない香りを、ふっと思い出す。」

昔から住んでいた良さを震災前は、当たり前だったから気づかなかった。

違う場所に住んでようやく、60年生まれ育った土地の匂いは、忘れないと気づいた。

だからこそ現在、以前の様な居心地がよい場所を見つけ、現在はリフォームしているところだ。今度こそ終の住処を手に入れて、ワクワクしている。③子供の頃、遊んでいた今はない家の近くの欅の木の皮。現在リフォーム中の家の土壁(黄)